Los cómics latinoamericanos han sido eficaces tanto para documentar protestas relacionadas con territorios racializados, ya sea en zonas rurales o urbanas, como para encarnar ellos mismos la protesta. Si las líneas en la tierra o en la calle delimitan zonas de exclusión racial, las líneas en la página pueden convertirse en otro medio de recuperar el espacio.

Los cómics pueden utilizarse como herramientas educativas para apoyar la organización de la resistencia ante la injusticia. Este ejemplo surge de la Investigación Acción Participativa, una técnica desarrollada en los años setenta por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda para vincular estrechamente la investigación con el activismo comunitario. En la zona del Sinú, en la costa atlántica colombiana, donde las clases trabajadoras son negras, indígenas y mestizas de piel oscura, Fals Borda y sus colegas conocieron al artista Ulianov Chalarka. Le pidieron que trabajara con los miembros de la sección local del sindicato rural nacional para ilustrar sus historias de resistencia frente a la opresión de los terratenientes de piel clara. El papel a menudo predominante de las mujeres negras en el activismo se refleja en la historia de Felicita Campos, quien organizó la resistencia en la década de 1920, llevando a Bogotá las reivindicaciones locales por la tierra. Consiguió títulos de propiedad para su comunidad, pero fue una victoria en vano debido a la corrupción y los continuos abusos. Una comunidad indígena local se unió a la lucha, envenenando mortalmente al terrateniente local en 1932. Sin embargo, los terratenientes continuaron con la opresión violenta. Felicita murió en 1942, dejando a su hijo al frente de la lucha y formando una seccional local del sindicato rural nacional: en 1972 consiguieron recuperar el control de más de 60.000 hectáreas de tierra.

Peter Wade

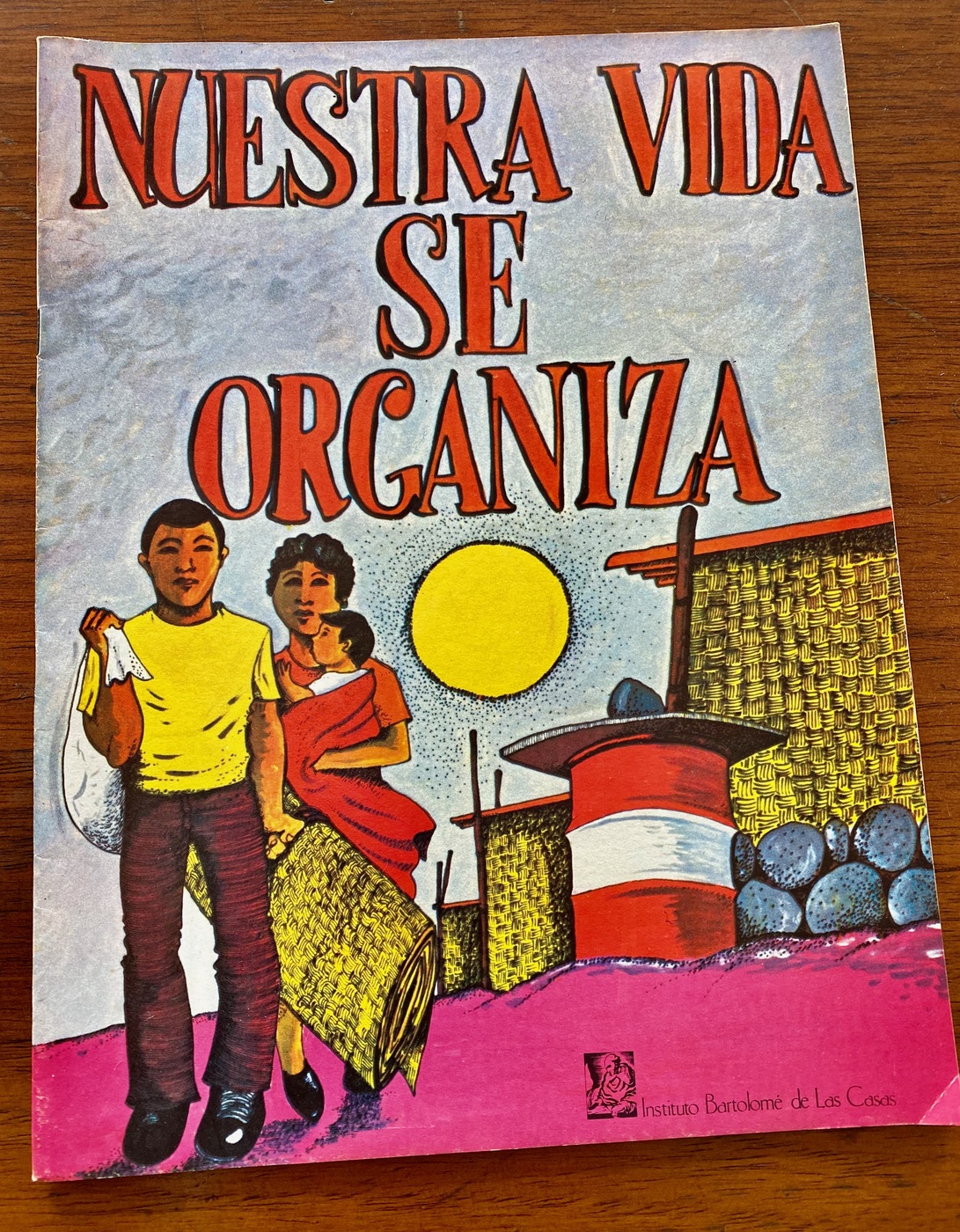

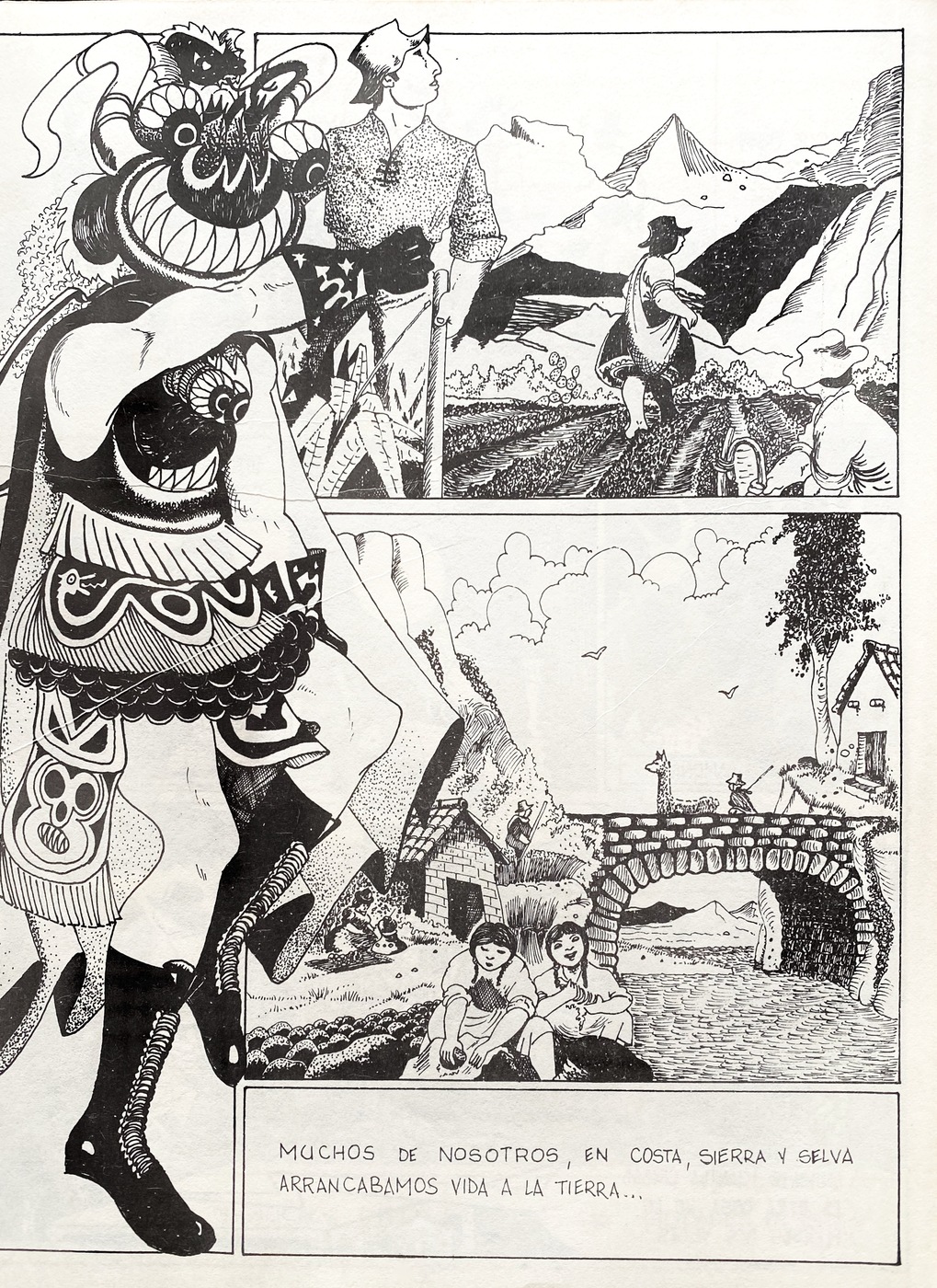

Este fanzine de 1985, publicado por la organización católica sin fines de lucro Instituto Bartolomé de las Casas, aborda las dificultades a las que se enfrentan los indígenas cuando emigran del campo a la ciudad. La primera página incluida aquí presenta un idilio rural de trabajo agrícola y prácticas culturales indígenas. Pero las páginas siguientes muestran cómo terratenientes y funcionarios estatales corruptos empujan a la gente empobrecida a Lima en busca de mejores condiciones de trabajo. El fanzine pone de relieve los retos de esta migración del campo a la ciudad, ya sea por la falta de infraestructuras básicas o por el impacto en el sentido de uno mismo, tanto individual como colectivo. Aunque la publicación sitúa a la Iglesia como mecanismo de apoyo dentro de esta dinámica, en última instancia subraya la importancia de las formas colectivas de movilización comunitaria: los habitantes de los asentamientos informales toman decisiones colectivas y ponen en común su trabajo para mejorar el acceso al agua, los desagües y la electricidad. Al ocupar la ciudad-página, también protestan contra la exclusión social y se enfrentan al Estado. Pero además ponen los cuerpos en el espacio para destacar cómo la migración desafía jerarquías raciales arraigadas, lo que se hace evidente en una página que muestra a indígenas bailando frente a los fríos rascacielos de Lima, producto, se da a entender, del colonialismo y el neoimperialismo estadounidense.

James Scorer

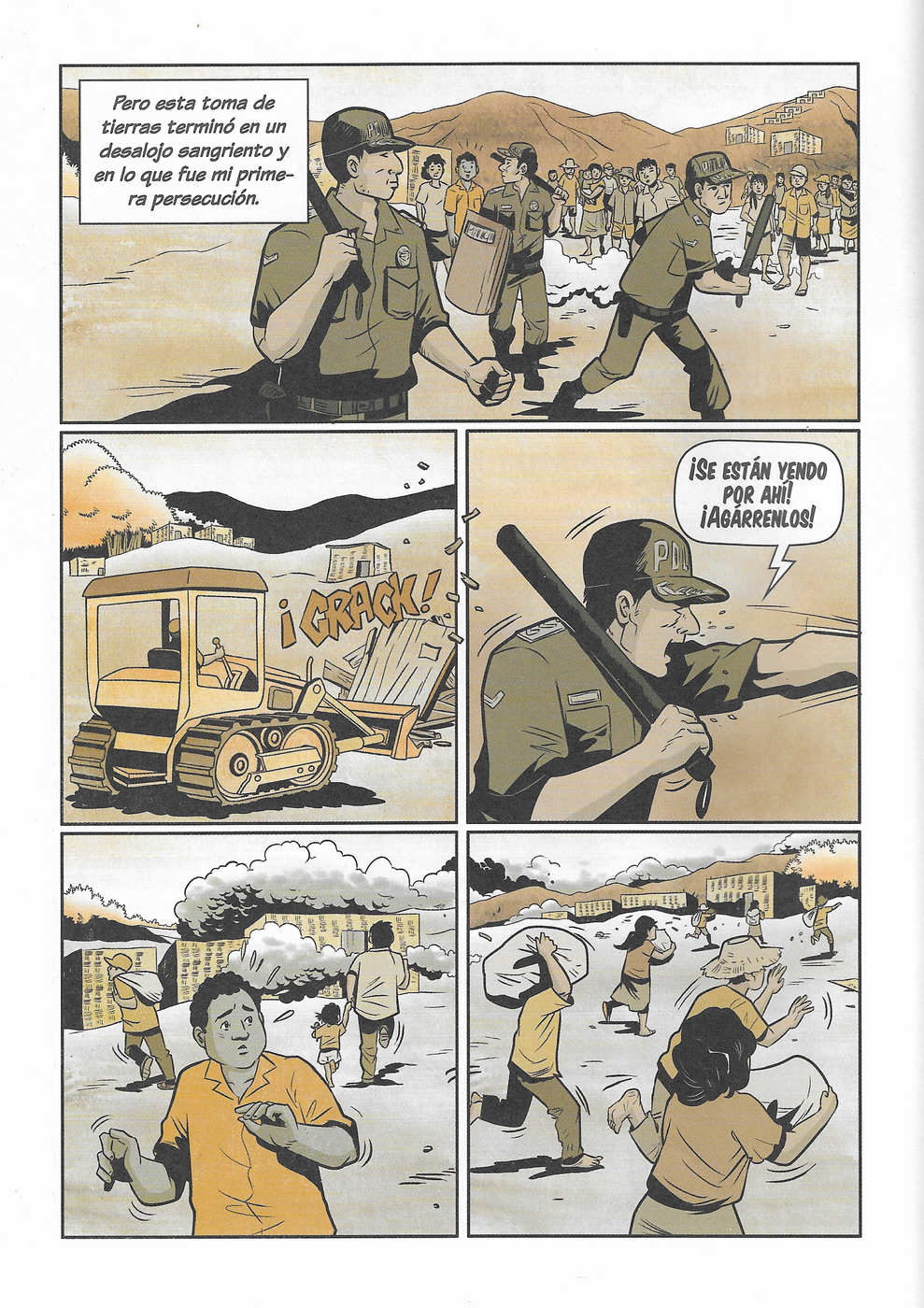

Este cómic revela las profundas opresiones estructurales y la brutal violencia estatal a las que se enfrentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Perú. También refleja cómo estas poblaciones resisten a dicha violencia y trabajan creativamente por sus comunidades y para promover la justicia social. Narra la historia de Abelardo Zamora, miembro de una familia numerosa que incluye tallanes, afros e indígenas. A pesar de las desigualdades sociales a las que se enfrentó desde muy pronto, incluidas las dificultades para acceder a una escolarización adecuada, su perseverancia le llevó a adquirir las destrezas de la lectura, la escritura y la aritmética. En el servicio militar obligatorio, experimentó el hecho de que el Ejército es un espacio de discriminación y violencia. Posteriormente, se involucró en el movimiento campesino de recuperación de tierras en el Alto Piura, lo que le valió años de persecución. Comprometido a fondo con la defensa de la justicia social, fue concejal municipal, abogó por los derechos de los afroperuanos y apoyó las reivindicaciones de los maestros, por lo que tuvo que hacer frente a acusaciones infundadas que lo tachaban punitivamente de terrorista. Tras ser absuelto de las infundadas acusaciones, construyó una escuela, puso en marcha un proyecto de educación intercultural, convirtió su casa en un museo y actualmente se dedica a relatar las historias y tradiciones de su pueblo natal transmitidas por su abuela.

Abeyamí Ortega

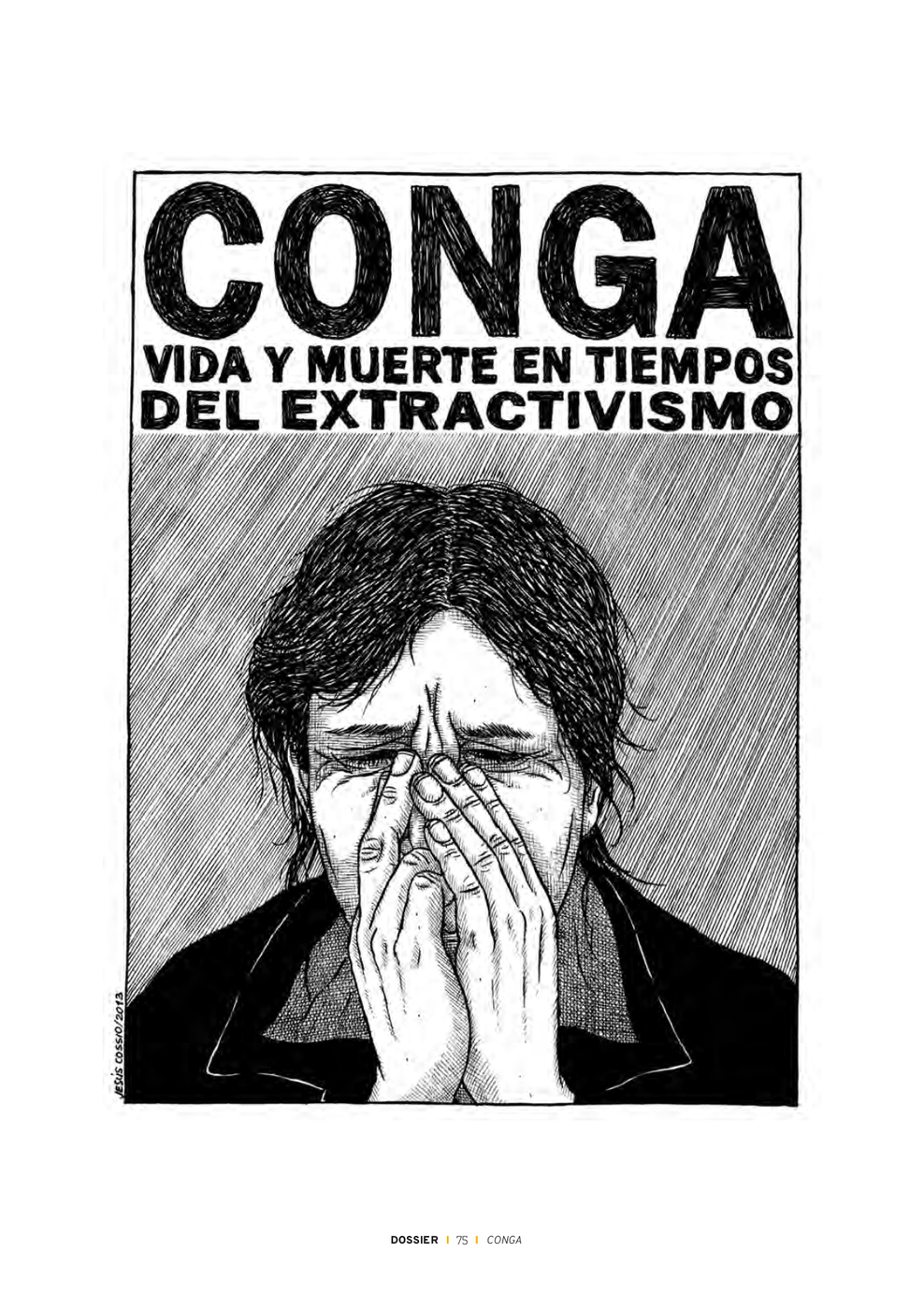

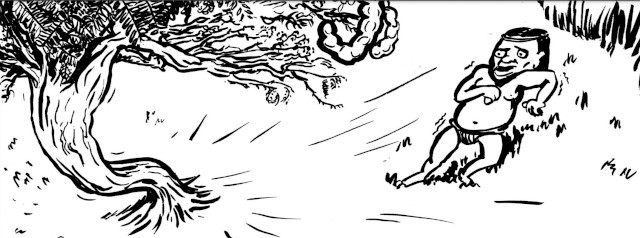

El cómic corto Conga de Jesús Cossio, publicado por primera vez en 2013 en la revista periodística Cometa y anterior a La guerra por el agua, aborda las protestas contra el extractivismo minero en Perú. Esta primera página del cómic utiliza laboriosos dibujos a tinta para representar a la población local en sintonía con su entorno: las intrincadas líneas y tramas del artista unen cuerpos y paisajes. Los habitantes de Cajamarca, en el norte de Perú, expresan su preocupación por el impacto de la extracción de oro en las fuentes de agua locales. Llevada a cabo por un conglomerado de empresas estadounidenses y peruanas, la operación pone de relieve el carácter transnacional de la minería a gran escala. Más adelante en el cómic, el Estado peruano reprime agresivamente las protestas, acusando a los disidentes de estar "en contra del progreso del país". El discurso de que la lucha contra la minería es antinacional no reconoce las importantes repercusiones negativas de estas prácticas mineras en quienes viven en las fronteras del extractivismo, incluidas las poblaciones indígenas y negras. Estas personas sufren la contaminación química de las fuentes de agua, cambios forzosos en las prácticas laborales y desplazamientos culturales y físicos. Conga expone y visibiliza cuerpos a menudo invisibles para quienes viven lejos de las zonas de extracción.

James Scorer

![The cover of a book, titled “Graphic history of the fight for land [rights] in the Atlantic coastal [region of Colombia]”. The drawings are attributed to Ulianov Chalarka and the book itself to Fundación del Sinú. The cover shows four title pages, each relating to short stories in the book. They are titled: “Tinajones: a village fighting for its land”; “El Boche: a rebel peasant farmer from the Sinú”; “Lomagrande: the bastion of the Sinú”; “Felicita Campos: the woman peasant farmer fighting for land”.](https://www.digitalexhibitions.manchester.ac.uk/files/large/1dd75d212eb1a766a5072292739864659d020e12.jpg)