Los conceptos de raza en América Latina - como en el resto del mundo - han dependido durante mucho tiempo de nociones de jerarquías raciales. Esta sección destaca algunas de esas jerarquías, demostrando cómo determinadas creencias y expectativas visuales sobre las identidades raciales han sido tanto reproducidas como cuestionadas en los cómics.

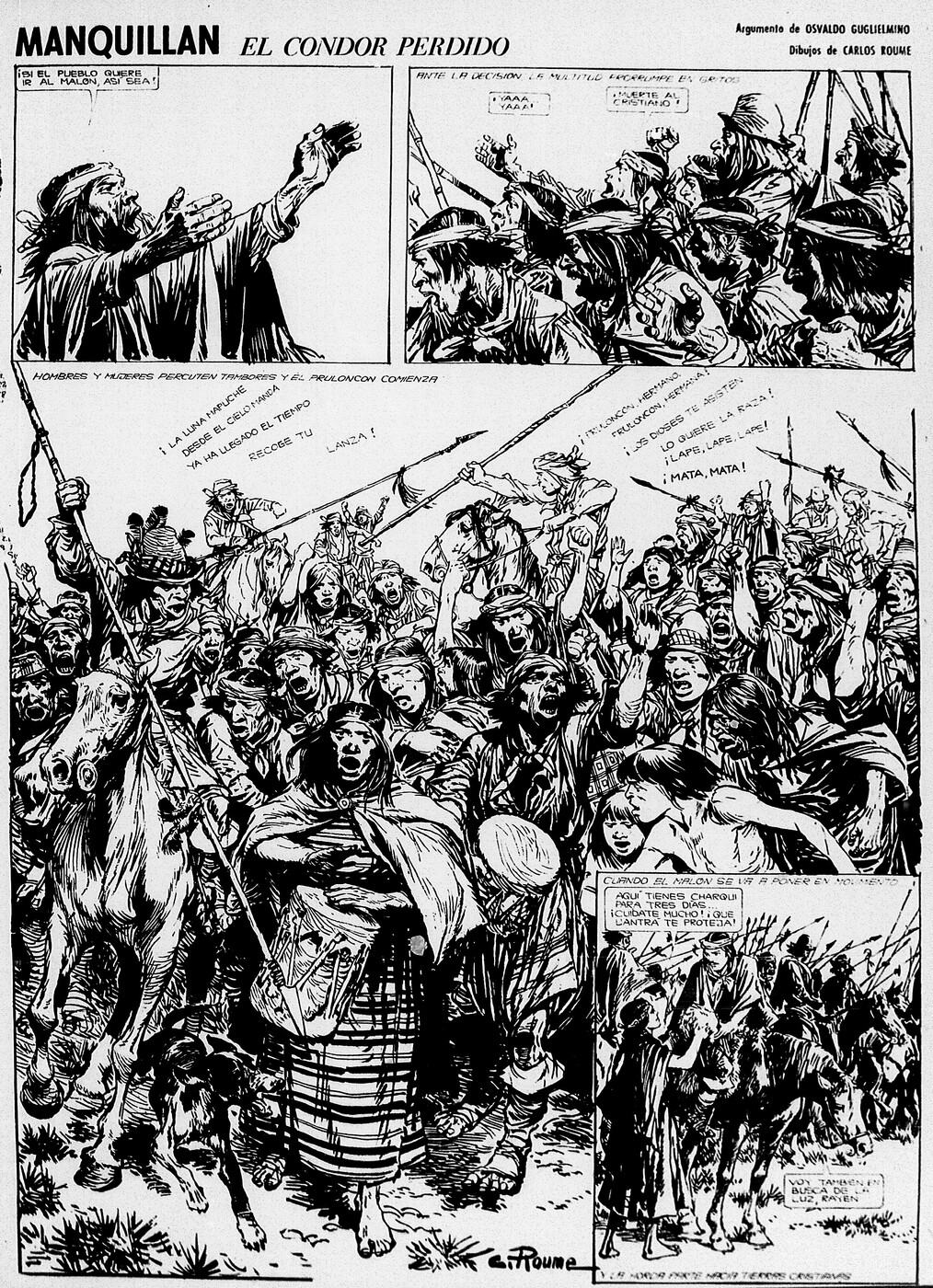

Manquillán, el cóndor perdido (1969-1970), escrita por Osvaldo Guglielmino y dibujada por Carlos Roume, se publicó semanalmente en el suplemento "Rural" del diario argentino Clarín. Las luchas pampeanas del siglo XIX aparecían junto a noticias sobre la situación de las zonas agrícolas, foco de tensiones políticas entre los que querían proteger a los jornaleros y los que pedían por la mecanización del campo en nombre del desarrollo. El guión de Guglielmino se basa en la figura histórica de Eugenio del Busto, un hombre blanco capturado y criado por tribus indígenas cuando era niño a principios del siglo XIX, pero que, tras ser recuperado por el ejército argentino, luchó posteriormente contra los indígenas en la mal llamada "Campaña del Desierto", una operación militar dirigida por el Estado argentino bajo el mando de Julio A. Roca, que diezmó a la población indígena. El cómic se destaca por la forma en que la obra de Roume genera una sensación de poder energético indígena. La mirada se desplaza desde el tambor batiente, se eleva hacia donde está la lanza más larga, atravesando otras lanzas alineadas con los gritos de la multitud, para luego descender hacia donde se encuentran la mujer y su tambor.

James Scorer

Encargada especialmente para esta exposición, la respuesta de Jesús Cossio a una página del cómic argentino Manquillán destila energías diferentes a las que animan el cómic anterior, donde los indígenas se reúnen en malón. Aquí, Cossio capta los airados discursos racistas de los sectores acomodados de Lima, evidentes en las conversaciones de los asistentes a un cóctel de la alta sociedad. Los meticulosos dibujos de Cossio transmiten una idea de este grupo social a través de la vestimenta y las conversaciones plagadas de vocabulario racializado. Las diversas expresiones de los reunidos, que transmiten sentimientos de autosatisfacción, desdén e incluso horror al hablar de las poblaciones indígenas de Perú, también ponen de relieve cómo las desigualdades estructurales se configuran en torno a racismos que se autoperpetúan. El trabajo de Cossio nos recuerda que la raza también debe pensarse en términos de blancura y mestizaje, sobre todo en lo que respecta a quienes ocupan posiciones de poder y no cuestionan sus propios privilegios de clase.

James Scorer

"El Último Pago" (1891) apareció en el periódico El Zancudo dirigido por Alfredo Greñas. Los periodistas de este periódico se distinguieron por su feroz oposición al régimen regeneracionista conservador establecido en el país desde 1886. En esta representación, el pueblo colombiano aparece personificado en forma de esqueleto que, en el editorial que acompaña a la imagen, explica cómo, debido a las políticas económicas del gobierno, la población se ve obligada a entregar "lo último que posee", simbolizado por su piel. También destaca que la situación del pueblo es "aún más lamentable que la de los indígenas en la época de la conquista y la colonización". En la viñeta, el esqueleto señala a dos mendigos harapientos detrás de él, de pie junto a la puerta de una prisión, que representan la industria y la propiedad aniquiladas. Aunque no se menciona explícitamente su origen racial, la indumentaria -sobre todo la de las mujeres- de alpargatas, ruanas y sombreros sugiere una asociación con lo indígena. De este modo, Greñas emplea ciertos elementos visuales para representar la miseria y la pobreza encarnadas en estos sujetos racializados.

Malena Bedoya

La imagen apareció en 1903 en Caras y Caretas, semanario argentino de sátira política, humor y actualidad. Dibujada por un artista poco conocido, aparece sola, sin contexto. Aunque es difícil de interpretar, demuestra que se daba por sentada la existencia de "razas" humanas. Como se indica en el texto introductorio sobre raza y racismo en América Latina, los científicos de la época creían erróneamente que los seres humanos podían dividirse en una serie de "razas", unas innatamente superiores a otras, definidas por diferencias anatómicas que también determinaban rasgos intelectuales, morales y de comportamiento. Estos dibujos reproducen la idea de las "razas" humanas. Pero también la socavan con referencias humorísticas a "razas" etiquetadas como Diabólica y Caballar. Además, los dibujos no siempre se ajustan a los estereotipos raciales dominantes de la época: por ejemplo, el etíope no es un estereotipo africano, ni el caucásico un estereotipo europeo. La "raza" etiquetada como Moderna es ambigua, pero quizá sea la más cercana a lo que los lectores podrían percibir como europea, lo que refuerza claramente la idea vigente en la época de que los europeos blancos eran más "avanzados" que otras supuestas razas.

Peter Wade

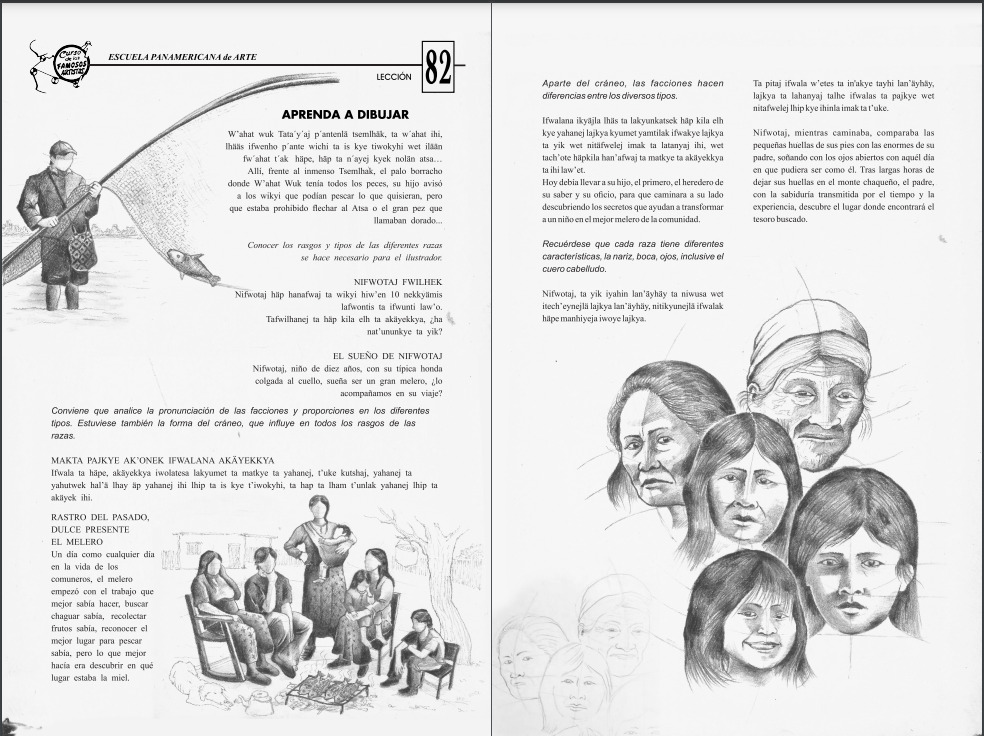

Estas páginas forman parte del material producido por la Escuela Panamericana de Arte para los matriculados en su curso de cómic. Los alumnos recibieron 15 carpetas con hojas que sumaban unos 2.000 dibujos. A partir de obras de artistas reconocidos como Hugo Pratt, Alberto Breccia, Carlos Roume y Enrique Vieytes, e inspirados, como lo describe Judith Gociol, en "un enfoque clásico con énfasis en el realismo", la Escuela enseñaba diferentes técnicas de dibujo y cómic, como la focalización, la perspectiva, el sombreado y la forma humana. Las páginas que se muestran aquí ofrecen instrucciones para dibujar rostros de cuatro grupos raciales, "blanco, negro, amarillo y de color", refiriéndose este último a las poblaciones indígenas. Junto a dibujos que recuerdan los vínculos espurios entre la forma del cerebro y la personalidad, y otras formas de racismo científico (véase el texto sobre "Raza" y racismo en América Latina), se señala que "según los cánones de la armonía, el [perfil] blanco es el más bello". La hoja pone de relieve cómo el mundo del cómic de los años 50 y 60 reprodujo las jerarquías raciales fusionando las pretensiones estereotipadas de verdad científica y las tradiciones (blancas) de belleza artística y corporal.

James Scorer

Estas páginas reflejan la estética de las instrucciones creadas por la Escuela Panamericana de Arte como parte de su curso de historietas que se dictó durante la llamada "Edad de Oro" de la historieta argentina a mediados del siglo XX. La obra del colectivo salteño Kalay'i, comisionada para esta exposición, pone de manifiesto las carencias del anterior instructivo, entre las que destaca la reproducción de rasgos raciales estereotipados como parte de unas pautas que también asocian la belleza con la blancura. En este sentido, estas páginas ofrecen imágenes alternativas de la indigenidad, ya sea a través de imágenes de prácticas pesqueras o de instrucciones alternativas para dibujar rostros indígenas, creando una especie de “contravisualidad” que combate el racismo incrustado en las instrucciones de la Escuela. Al incluir textos en Wichí sin traducir también ponen de manifiesto los límites del conocimiento y a las posibilidades limitadas de acceso del espectador: la persona que no habla Wichí deberá informarse sobre la lengua si quiere comprender el texto.

James Scorer